18320318194

18320318194(161088)

产品购买

产品购买

我的订单

我的订单

退出登录

退出登录

产品购买

产品购买

我的订单

我的订单

退出登录

退出登录

发布日期:2025-03-19

点击量:175

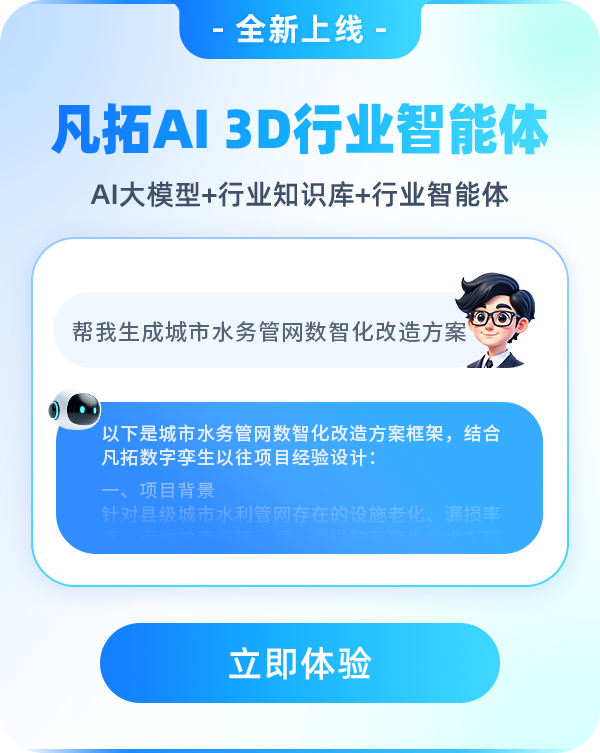

在距离地球400公里的中国空间站内,一场跨越生物学、材料科学与物理学的多学科实验正在悄然改写人类对宇宙的认知——斑马鱼与金鱼藻构建的微型水生生态系统稳定运行43天,水稻“从种子到种子”的全生命周期培养首次在微重力环境下实现;科学家更通过骨骼肌细胞的自噬现象研究,揭示了空间肌萎缩的分子机制。这些看似独立的实验,实则依托于一个隐形的“数字大脑”:多学科仿真与数字孪生技术。它们不仅是太空探索的“密码破译者”,更在地面催生了一场工业与科研的智能革命。

从太空实验到地面赋能:数字孪生的「全息镜像」

中国空间站的科学实验柜如同一座微型实验室,既要克服微重力环境对实验变量的干扰,又需实现跨学科数据的实时采集与分析。以斑马鱼行为学研究为例,科研人员需通过高精度摄像设备捕捉其背腹面颠倒游泳、旋转运动等异常行为,并结合环境参数动态调整实验条件。这种“天地协同”的复杂场景,正是凡拓数创FT-E数字孪生引擎的用武之地。该平台融合GIS、BIM与CIM技术,支持毫秒级动态渲染与多源异构数据集成,为空间站实验构建了从物理环境到生物行为的全息数字镜像。通过AI驱动的模拟仿真,科研人员可提前预判实验变量,优化在轨操作流程,将传统“试错式”研究升级为“预测式”科学探索。

破解多学科耦合难题:AI 3D孪生的「协同进化」

空间站的突破性成果背后,隐藏着材料科学、生命科学、流体力学等多学科的深度耦合。例如,铟硒半导体晶体在无容器柜中的生长实验,需同步考虑微重力下的热对流抑制效应与材料界面动力学;而水稻开花调控研究则涉及植物基因表达与空间辐射环境的交互影响。凡拓数创的AI 3D数字孪生解决方案,通过自研的128节点动作捕捉系统与高精度建模算法,将跨学科实验数据转化为可交互的三维动态模型,实现从分子运动到宏观现象的跨尺度仿真。这种技术已在地面工业场景中验证——例如在智能制造领域,FT-E平台可同步模拟设备振动、热应力分布与生产节拍,帮助车企将新产线调试周期缩短40%。

从太空到产业:数字孪生开启「认知升维」

中国空间站的科学探索揭示了一个真理:人类对复杂系统的掌控力,取决于对其“数字分身”的构建精度。凡拓数创正将这一航天级技术赋能千行百业——在智慧水务领域,其数字孪生系统可实时映射城市供水管网压力、水质变化与防汛应急响应,提前48小时预警管网爆漏风险;在应急指挥场景,AI驱动的虚拟数智人“艾雯雯”已具备多模态交互能力,可结合三维地理数据为救援决策提供动态推演。这些应用与空间站的斑马鱼生态研究、肌细胞自噬分析一脉相承,共同诠释着“全时域数智孪生”的核心价值:通过虚拟与现实的镜像共生,实现认知维度的颠覆性跃迁。

当中国航天员在太空收拢最后一株再生稻穗时,地面上的凡拓工程师正用AI算法解析着30公里外工业园区的能效曲线。从宇宙深空到城市管网,数字孪生技术已突破学科与场景的边界,成为人类解锁复杂系统奥秘的通用密钥。而这场始于空间站的认知革命,正在凡拓数创的FT-E引擎中加速进化,为地球上的每一座工厂、每一条河流、每一寸土地,注入“航天级”的智能基因。